«Диалоги» – это новая рубрика metkere.com, в рамках которой Денис Балуев и Илья Кабанов обсуждают науку, культуру, образование, технологии, книги, фильмы, подкасты, лекции, еду, напитки, женщин, мужчин, космонавтов и другие волнующие всех события и явления. В восьмой серии речь идет о пропаганде, отсутствии российских достижений, необходимости нового Sputnik moment и советах всем добрым людям.

ИК: Любопытный анализ эфира RT America. Получается, что на деньги российских налогоплательщиков существует американский консервативный телеканал, не имеющий, по сути, связи с российской повесткой. Звучит дико, но, кажется, в этом есть смысл: если хочешь влиять на аудиторию, нужно рассказывать о том, что ей интересно, а Россия сегодня не интересна никому.

ДБ: Я примерно миллион лет уже не смотрел RT, но это ведь действительно движение в верном направлении – от переименования Russia Today в нейтральное RT (мало кто помнит, что похожий прием использовала в свое время Cable News Network, известная сейчас всему миру как CNN) до слогана «Second opinion», то есть, «Второе мнение». Всем интересно слушать либо про себя любимых, либо о чем-то интернациональном, но действительно захватывающем. RT выбрал первое. Молодцы. А почему не второе?

Дело в том, что Россия сейчас не может предложить миру никакой позитивной повестки дня, никаких новых идей. Не предлагает их и канал RT, сосредоточившись на критике деятельности США в духе старого советского анекдота «а у вас негров линчуют». Ну так ведь и понятно, почему: нужно признать, что за последние двадцать пять с копейками лет – с момента запуска знаменитого «Бурана» – мы не сделали ничего захватывающего. Все наши успехи – в прошлом. Большинство технологий созданы и проданы нам за углеводороды западной цивилизацией – от сотовых телефонов до плесени для сыра, который сейчас будут производить на Алтае в ответ на санкции. А что Российская Федерация за эту четверть века произвела нового, что было бы интересно всему остальному миру?

У меня только один пример: группа «Тату». И все. То есть, это была абсолютно несистемная вещь, нетиражируемая.

Грустно? Мне, как русскому, безусловно. Что с этим делать? Совершенно непонятно. В книге «Русская модель управления», утверждается, что в нашей ментальности принято работать только по догоняющей модели – осознав фатальное отставание от остального мира, путем сверх усилий мы совершаем своего рода квантовый скачок. При этом людские и материальные потери, как правило, гигантские. Не очень приятный вывод, но модель, похоже, верная. Вот еще взвешенный лонгрид на горячо любимой «ПостНауке» про наш путь в исторической колее.

ИК: России сегодня отчаянно не хватает своего Sputnik moment: нужно, чтобы сосед внезапно огрел нас оглоблей по голове, после чего резко наступило бы осознание того, что движемся мы не туда (а куда именно – вообще не ясно, потому что цели никто не формулировал).

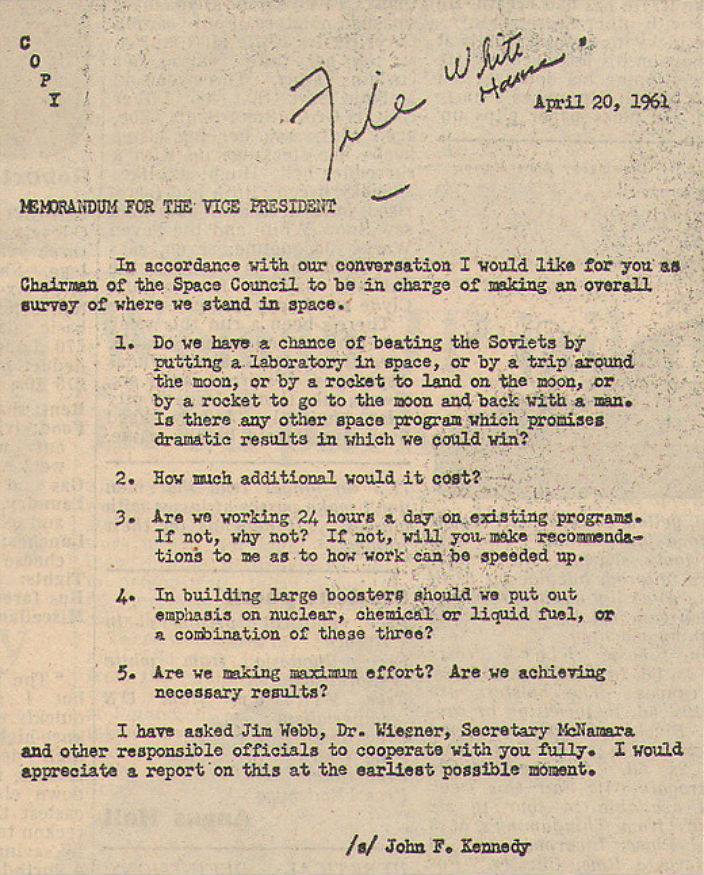

Мне кажется, что космический меморандум Кеннеди – это важнейший документ XX века, его в школах нужно изучать. Есть ли у нас шанс опередить конкурентов? Какой продукт, какое killer app мы можем выпустить для этого? Какие ресурсы понадобятся ли для этого? Готовы ли мы работать 24 часа в сутки, чтобы достичь цели? Выкладываемся ли мы по-максимуму?

Это очень правильные вопросы, которые нужно задавать себе регулярно. Не важно, чем вы занимаетесь – получаете ли образование, разрабатываете приложения, продаете нефть или открывает третий киоск в райцентре – повторяйте время от времени вопросы президента Кеннеди, чтобы не терять фокуса.

ДБ: Я здесь выступлю пессимистом: в разговорах с самыми разными людьми сквозит такое непонимание реалий, что становится немного не по себе. Вот ты написал про Sputnik moment. А о каком Sputnik moment можно говорить в нашем случае, если под названием «Спутник» запускается никому не нужная поисковая система «Спутник», а заодно, чтоб два раза не вставать, назвали тем же именем мультимедийный бренд агентства «Россия сегодня». Живем вчерашним днем, старыми заслугами и раскрученными когда-то брендами.

Так что Sputnik moment нашей родине нужен как никогда, но у людей вокруг нет понимания его нужности. Хотя ситуация вместе с кризисом начинает меняться. Используем ли мы его для перестройки в направлении реиндустриализации, восстановления образования и медицины? Пока не знаю. Хочется верить, но российская история не располагает к оптимизму, знаешь ли.

Можно ли в такой обстановке быть счастливым и делать что-то хорошее? Вне всякого сомнения – во времена Советского Союза гениальные ученые, писатели и музыканты творили в атмосфере в миллион раз худшей, чем сейчас. Даже сравнивать смешно. Напротив, в условиях кромешной темноты даже тусклый огонек кажется ярким пламенем. Поэтому не унываем и работаем, создаем, креативим, делаем что-то полезное. Прямо сейчас.

Кстати, что бы это могло быть?

Давай составим примерный список дел и проектов, в которых может принять участие среднестатистический россиянин, чтобы сделать свою улицу, город и страну немного лучше. Или много лучше – это уж как получится. Забудем на минутку про «кто виноват» и сконцентрируемся на конструктивном «что делать».

Вот моя часть списка. Там не все из того, что я на данный момент делаю, но практически все, что хочу и планирую:

- Стать донором крови или костного мозга. Первое успел, о втором сейчас раздумываю.

- Поддержать хороший проект на Boomstarter. При всех недостатках отечественной краудфандинговой платформы, это сейчас один из самых простых способов поддержать интересный проект. Это может быть, например, продолжение популярной комедии 1990‑х «Окно в Париж». Или проект по установке статуи Гордона Фримена в Челябинске. А еще лучше самому запустить на «Бумстартере» давно откладываемый проект. Я, к примеру, поддержал недавно выпуск книги о покорении Венеры.

- Ближайшей весной посадить дерево в своем дворе. Да, мы не можем ждать милостей от ГорЗеленХоза или как там сейчас называется служба городского озеленения. Взять у него саженцы – наша задача. А сейчас, когда за окном снег, скатать на радость детворе огромного снеговика!

ИК: Вот мой список:

- Мыть руки перед едой. И вообще мыть руки почаще. Мне кажется, что люди забыли эту азбучную истину. Особенно молодые поколения: им кажется, что если они не видят грязи и не копаются в земле, то руки считаются чистыми. При этом бактерии и микробы никуда не делись. Если не забывать о простейших правилах гигиены, можно внести небольшой вклад во всемирное здравоохранение. Это, конечно, не разработка вакцины от эболавируса, но хоть что-то.

- Участвовать в краудсорсинговых проектах на благо науки. Распознавать галактики на астрофотографиях, расшифровывать древние манускрипты и солдатские дневники времен Первой мировой войны, изучать солнечную активность – есть масса способов приложения вашего свободного времени.

- Освоить «настоящую» профессию. Я часто думаю о том, чего будут стоить наши навыки после глобальной катастрофы (мировой войны, падения метеорита, нужное впиши сам). Кому будут нужны журналисты, программисты и ивент-менеджеры в мире без интернета? Нужно готовить себя к худшему, отвечая на вопрос: как я мог бы прокормить себя и свою семью в XVIII веке? Я выбираю пчеловодство: в случае чего, смогу откачать мед или посадить в улей вылетевший рой.